L’ADATTAMENTO ALL’ALTITUDINE: IL MIRACOLO DELLA PIANTE IN ALTA MONTAGNA

Ogni volta che osserviamo un fiore in alta montagna, stiamo in effetti ammirando un piccolo miracolo della natura. Le particolari condizioni climatiche presenti in altitudine fanno sì che la sopravvivenza della flora sia particolarmente messa alla prova in condizioni così estreme e selettive. Quali fattori influiscono sulla resistenza delle piante in quota?

Possiamo elencarne almeno nove:

1) La temperatura. Probabilmente il fattore più ovvio, ma forse quello che più d’ogni altro influisce sulla presenza o meno di certe piante. Ogni 100 metri in altezza si perdono circa 0,5 – 0,6°C con il risultato che oltre una certa altitudine (intorno ai 3000 metri) si hanno condizioni paragonabili a quelle dell’artico. A questo si aggiunga la forte escursione termica tra giorno e notte, assai più marcata rispetto a quanto accade nelle pianure e alle quote inferiori. In generale l’estate alpina è molto breve diminuendo mediamente di 11 – 12 giorni ogni 100 metri di maggiore altitudine; varcando la quota di 1700 – 1800 metri la neve può cadere in effetti in qualsiasi mese dell’anno.

2) L’umidità assoluta presente in atmosfera. Questa diminuisce salendo di quota al punto che a 3000 metri è pari a circa un terzo di quella presente al livello del mare. Da rilevare è inoltre la grande rapidità con cui il grado igrometrico oscilla passando in breve tempo dalla saturazione alla secchezza, fenomeno che per altro spiega i rapidi cambiamenti meteorologici in alta montagna.

3) Il vento, spesso incessante e naturalmente assai più sostenuto rispetto alle pianure per via delle continue burrasche che si abbattono sulle cime.

4) Le precipitazioni di norma più abbondanti salendo d’altitudine sino ai 2000 – 2500 metri; oltre questa quota esse tornano progressivamente a diminuire.

5) L’esposizione alle intemperie che dipende naturalmente dalla disposizione delle valli con versanti e crinali in grado di condizionare il microclima locale.

6) L’innevamento, spesso persistente per molti mesi all’anno e che, di conseguenza, abbrevia la stagione vegetativa. A questo si aggiunga il carico che la neve esercita sulle piante sottostanti. La neve incide sulle piante al punto che le fioriture sono regolate esclusivamente dalla sua scomparsa.

7) La radiazione ultravioletta che aumenta proporzionalmente alla quota a causa della rarefazione dell’aria e la cui intensità può minacciare la sopravvivenza delle piante.

8) La siccità. Questo potrà sorprendere chi associa l’assenza d’acqua ai deserti ma in effetti l’acqua in montagna è per lunghi periodi accumulata in forma di neve o ghiaccio non essendo così assimilabile dagli apparati radicali. Anche nella breve estate alpina, la rarefazione dell’aria e lo scarso quantitativo d’umidità disponibile facilita l’evaporazione rendendo disponibile l’acqua solo per brevi periodi.

9) I mutamenti del terreno con pareti rocciose che si sgretolano sotto l’effetto di neve e ghiaccio, detriti che si muovono, frane e slavine.

A causa di questi numerosi fattori le piante hanno escogitato adattamenti specifici mirati alla difesa dalle condizioni così estreme che caratterizzano l’alta montagna.

Andiamo ora alla scoperta dei principali metodi di adattamento adottati dalle piante: questo ci permetterà senz’altro d’apprezzare e mostrare maggiore rispetto a queste forme di vita; rimarremo senz’altro affascinati dalla “forza della vita” che concede loro, anno dopo anno, di fiorire anche dove potrebbe sembrare impossibile come ad esempio sulle pareti strapiombanti o sulle creste più impervie.

IL NANISMO

Salendo ad alta

quota le piante presentano taglia

estremamente ridotta. Il vantaggio risiede nella capacità di resistere meglio al

vento e agli agenti atmosferici nonché al peso della neve. Non sarebbe infatti

possibile, per la vegetazione ad alto fusto, resistere alle tempeste di neve e

al vento impetuoso presente in altitudine. Il nanismo rende inoltre possibile

sfruttare, per insediarsi, ogni minimo spazio offerto dalla roccia o dal

terreno. Il rimpicciolimento può interessare talvolta solo parti della pianta

quali, ad esempio, le foglie che possono essere minuscole e coriacee oppure

ridotte a scagliette o minuscoli aghi, forma che permette di limitare la perdita

d’acqua che avviene per traspirazione. E’ davvero notevole come, grazie a questa

forma di adattamento, si possano trovare arbusti contorti anche a quote

notevoli. E’ il caso del Salice erbaceo (Salix erbacea) dotato di rami

sotterranei che escono allo scoperto solamente nel brevissimo periodo vegetativo

(la corta estate dura a volte appena due o tre mesi). Una volta uscita allo

scoperto la pianta mantiene un aspetto prostrato con rami che serpeggiano sul

terreno.

FORMA A CUSCINETTO

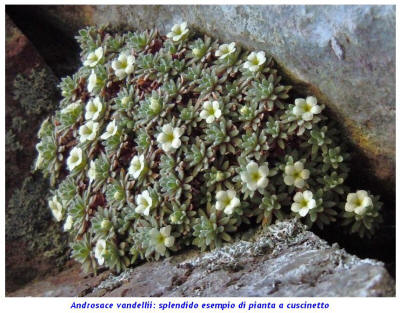

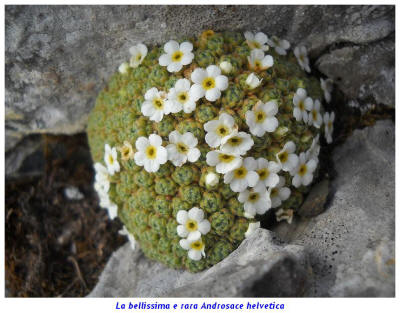

Il vento e il carico esercitato dalla neve sono spesso affrontati dalle piante con una conformazione a “cuscinetto” che annulla il danno che sarebbe provocato avendo rami o steli; questi sarebbero infatti facilmente spezzati. Sono piante che spesso vegetano nelle fessure delle rupi presentando un apparato radicale allungato ed ingrossato capace di penetrare profondamente nelle rocce. Spesso sviluppano moltissimi fusticini di minima dimensione ramificati a raggiera creando un compatto “pulvino” che offre un ulteriore vantaggio: può essere trattenuta l’umidità necessaria per far fronte alla siccità. Curioso è inoltre il fatto che le vecchie foglie e fiori restano intrappolati nel cuscinetto per poi essere decomposti in humus; il cuscinetto è in questo modo “auto-rigenerante”, in grado cioè di crescere lentamente procurandosi in modo autonomo (almeno in parte), il nutrimento necessario per lo sviluppo. Sono numerose le piante che presentano questo aspetto; fra tutte ricordiamo alcune sassifraghe come Sassifraga zolfina (Saxifraga bryoides) e Sassifraga di Vandelli (Saxifraga vandellii), un bellissimo endemismo insubrico, nonché diversi tipi di androsace come ad esempio Androsace di Vandelli (Androsace vandellii) e la bellissima e rara Androsace emisferica (Androsace helvetica). Non frequente è anche l’Eritrichio nano (Eritrichium nanum) mentre più comune è la Silene a cuscinetto (Silene acaulis).

|

|

|

ADATTAMENTO ALL’ASSENZA D’ACQUA:

1 - LE FOGLIE SUCCULENTE

Come precedentemente anticipato, mantenere una riserva d’acqua è essenziale in un ambiente dove essa è spesso accumulata come neve o ghiaccio e quindi non è assimilabile dalle piante. Nei giorni sereni la forte insolazione, l’assenza d’umidità e il vento asciuga molto rapidamente le foglie richiedendo speciali adattamenti per mantenere il giusto livello di liquidi necessario al sostentamento della pianta. Alcune di esse si sono adattate sviluppando foglie succulente in grado di immagazzinare acqua. E’ il caso dei Sempervivum e dei Sedum che presentano il classico aspetto di “pianta grassa”, ma foglie succulente caratterizzano anche alcuni tipi di Primula e Sassifraga. In molti casi le foglie sono raccolte in rosette in modo tale che possono farsi ombra a vicenda fornendo così ulteriore protezione dalla traspirazione.

2 - LA LANUGINE SUPERFICIALE

Molte piante alpine sono rivestite da una fitta lanugine superficiale bianco – argentata che ha il doppio effetto di difendere la pianta dai rigori impedendo nel tempo stesso la traspirazione dei liquidi. Il meccanismo è concettualmente semplice ma di grande efficacia: la lanugine crea un sottile strato isolante in grado di attenuare la differenza d’umidità presente tra l’aria esterna e l’interno della pianta; di conseguenza è rallentata l’evaporazione dei tessuti interni. Per la stessa ragione, alcune piante, presentano sulla superficie uno strato grasso.

Talvolta è invece adottato il metodo opposto: poiché l’eccessivo riscaldamento favorisce la traspirazione, alcune piante non hanno lanugine ma presentano foglie spesse e dalla superficie lucida in grado di riflettere le radiazioni solari più forti e nocive. Questo effetto “specchio” è per altro generato anche dall’insieme della lanugine superficiale essendo costituita da cellule morte e traslucide dall’effetto rifrangente nei confronti della luce. Come esempio di piante ricoperte da una fitta peluria possiamo senz’altro citare le splendide Pulsatilla montana e Pulsatilla vernalis, nonché le foglie dell’Androsace alpina. Ancora più famosa è la Stella alpina (Leontopodium alpinum) con i suoi inconfondibili petali dall’aspetto vellutato.

|

|

|

PIANTE MIGRATRICI E STABILIZZATRICI

La presenza di ghiaioni, pietraie e colate detritiche rende assai difficile la presenza di piante per via del continuo rotolamento di pietre o del ruscellamento superficiale delle acque. Le piante rischiano continuamente d’essere sepolte dalle rocce o d’essere trasportate via dal movimento dei detriti. Nonostante ciò alcune specie vegetali definite “glareofite” sono specializzate nel sopravvivere in questi particolari ambienti.

Esistono le cosiddette “glareofite migranti” che si avventurano sui pendii più instabili. L’emissione di getti striscianti in grado di radicare è una garanzia per la pianta: in caso di seppellimento legato allo spostamento dei detriti essa può infatti rigenerarsi a breve distanza (i cosiddetti “occhi dormienti”) dando la sensazione di una migrazione della stessa. Come esempi classici ricordiamo l’Iberidella grassa (Thlaspi rotundifolia), la Campanula dei ghiaioni (Campanula cochlearifolia) e il Romice scudato (Rumex scutatus).

Un’altra tipologia di piante è data dalle “glareofite striscianti”, le quali emettono una fitta rete di sottili getti in grado di “galleggiare” sui detriti senza offrire alcuna resistenza. Spesso presentano radici sottili e fascicolate in grado di raggiungere la fine terra sottostante. Fra tutte vale la pena ricordare la Linaiola d’alpe (Linaria alpina) dagli sgargianti fiori bicolori (blu e arancione).

Altre specie dette “stabilizzatrici” o “glareofite fissanti” presentano un sistema radicale complesso (spesso un robusto rizoma ramificato e flessuoso) in grado di penetrare molto profondamente nel terreno sino ad ancorarsi saldamente al substrato con l’effetto di stabilizzare il pendio vincendo la sollecitazione meccanica determinata dai piccoli ma continui movimenti del pietrame. La pianta è inoltre in grado di ricercare in profondità l’acqua e il nutrimento al contrario assente sulla superficie dei ghiaioni. L’esempio per eccellenza è dato dal bellissimo Papavero retico (Papaver alpinum L. subsp. rhaeticum) che colora con le sue splendide infiorescenze gialle i pendii calcarei delle Dolomiti. Altri esempi sono dati dal Doronico del granito (Doronicum clusii) e dal Doronico dei macereti (Doronicum grandiflorum).

Parliamo ora delle “glareofite sbarranti” in grado di trattenere i detriti fini grazie ad un germoglio formato da un fitto cespo oppure grazie ad un intricato groviglio di radici rivolte perpendicolarmente rispetto al pendio. In relazione a quest’ultima tipologia un rappresentante classico è dato dal Ranuncolo dei ghiacciai (Ranunculus glacialis). Aprendo una parentesi, questa pianta presenta un’altra, ulteriore forma di adattamento: nei suoi tessuti accumula zuccheri solubili anziché amidi, come avviene normalmente, in una concentrazione tale da abbassarne il punto di congelamento e permetterne la sopravvivenza anche a temperature di molti gradi al di sotto dello zero.

Soffermiamoci ora sull’ultima topologia di pianta glareofita. Si tratta delle cosiddette “glareofite coprenti” in quanto caratterizzate da un apparato vegetativo molto sviluppato, talvolta legnoso come nel caso del Camedrio alpino (Dryas octopetala) o erbaceo come avviene nel caso della Gipsofila strisciante (Gypsophyla repens). La fitta rete di getti e rami riesce a frenare o catturare i detriti fini avendo un effetto stabilizzante sul pendio.

|

|

|

PIANTE DEI PASCOLI

Apriamo una breve parentesi sulle piante che condividono l’habitat con gli animali da pascolo; questi ultimi sono un ulteriore fattore di rischio che esula dagli aspetti climatici.

Mentre alcune piante sono coriacee e spinose, altre più tenere e fragili crescono su rocce o ripidissimi pendii (è il caso di alcuni tipi d’orchidea) riparandosi dal calpestio e dalla bocca degli animali. Altre specie presentano radici solide in grado di sopportare la devastazione degli animali al pascolo riuscendo così a ricrescere.

Vi sono piante la cui difesa è costituita dal loro sapore: le genziane sono amarissime e senz’altro avrete notato come siano accuratamente evitate da mucche e pecore; il Napello (Aconitum napellus L.) e la Luparia (Aconitum lycoctonum) sono fortemente velenosi. Gli adattamenti sono anche in questo caso necessari per garantire la sopravvivenza.

LA RIPRODUZIONE

Un serio problema per le piante d’alte montagna riguarda la riproduzione. L’impollinazione, meccanismo scontato nelle pianure, è invece molto più difficile in altitudine a causa dei fattori elencati in precedenza. Il vento stesso essendo discontinuo, spesso troppo intenso, non è affidabile di conseguenza gli insetti, i quali pure scarseggiano in questi ambienti, restano il principale veicolo per la riproduzione. Ancora una volta è straordinario il modo in cui la flora si adatta rendendo possibile il processo nonostante le condizioni più estreme. Analizziamo alcune delle strategie adottate al riguardo.

COLORAZIONE DEI FIORI

In quota non abbondano gli insetti impollinatori; le piante d’alta montagna si adattano a questa carenza generando fiori particolarmente colorati e quindi visibili con maggiore facilità. Non è pertanto casuale la vistosità e la grande bellezza cromatica delle corolle fiorali delle piante d’altitudine. Molti di noi sono estasiati di fronte alla bellezza e all’appariscenza di certe specie, eppure ciò che attrae il nostro occhio è invece fondamentale per la sopravvivenza di molte piante. La vivace colorazione permette in effetti di non sprecare nemmeno un istante nei pochi giorni favorevoli: non dimentichiamoci infatti che la stagione estiva è sulle Alpi assai piovosa; occorre quindi sfruttare la presenza degli insetti nei pochi momenti di stabilità atmosferica.

DIMENSIONE DEI FIORI

Altro classico esempio di adattamento all’alta montagna è dato dalla dimensione abnorme di certi fiori rispetto alla taglia globale della pianta nel chiaro tentativo di attirare quanti più insetti sia possibile. Talvolta anche il profumo è particolarmente accentuato. Ovviamente i fiori sono soltanto una parte della pianta, ma nelle specie alpine il complesso fiorale è spesso così sviluppato da essere identificato come la pianta stessa. A titolo d’esempio ricordiamo la bellissima Campanula del Moretti (Campanula morettiana Reichenb.), splendido e raro endemismo dolomitico le cui foglie, lunghe pochi millimetri, contrastano con la corolla che può essere lunga fino a 3 – 4 centimetri. In altri casi i fiori sono piccoli ma raccolti in infiorescenze a grappolo o in piante tappezzanti in modo che gli insetti siano attratti dalla macchia di colore offerta dall’insieme di tutti i fiori.

SFRUTTARE LA RADIAZIONE SOLARE

Le piante d’alta quota hanno imparato a difendersi e al tempo stesso a sfruttare la radiazione solare. Come noto, i nocivi raggi ultravioletti sono tanto più penetranti quanto più si sale d’altitudine a causa della rarefazione dell’aria e della carenza d’umidità nei giorni tersi. Si pensi a quanto rapidamente si ottenga un abbronzatura in montagna arrivando facilmente al colpo di sole o addirittura alle ustioni! I fiori hanno imparato a difendersi dalle radiazioni nocive ancora una volta sfruttando colorazioni sgargianti; i pigmenti colorati hanno infatti potere assorbente nei confronti delle radiazioni nocive. Al tempo stesso l’intensa radiazione solare è spesso fondamentale per la riproduzione, permette infatti la produzione di grandi quantità di zuccheri sfruttati dalle piante per generare radici fitte e profonde in grado di garantire un solido ancoraggio e soprattutto un adeguato approvvigionamento d’acqua.

Curioso è, in certi casi, come alcune piante siano in grado di sfruttare la serenità e limpidezza dei cieli invernali e la nebulosità presente nei caldi pomeriggi della breve estate alpina. La diffusa luce estiva permette ovviamente i cicli vegetativi, ma in certi casi anche ad inizio inverno, se la neve ritarda il suo arrivo, le piante proseguono nel loro ciclo e molti alpinisti hanno testimoniato la sporadica fioritura fino a dicembre sin oltre 2000 metri di piante quali Anemone di primavera (Pulsatilla vernalis), Vulneraria (Anthyllis vulneraria) e Genzianella primaverile (Gentiana verna). A favorire questo fenomeno concorre la temperatura del terreno che in montagna è molto più elevata di quella dell’aria (in pianura la differenza fra le due è molto meno accentuata).

FIORITURA ANTICIPATA

La maggior parte delle piante alpine non è in grado, a causa del periodo estivo troppo breve in alta quota, d’eseguire l’intero ciclo vitale in un solo anno (germinazione, crescita, fioritura, maturazione del seme, morte). Questo spiega perché sulle Alpi sono infrequenti le piante annuali e le poche sono di piccola taglia. La stragrande maggioranza delle piante sono invece di tipo “perenne”, ovvero l’apparato radicale rimane vivo per più anni, protetto in inverno dalla neve. Di norma foglie e fiori sono invece sostituiti ogni anno e i loro residui secchi spesso partecipano nel proteggere le gemme, al livello del terreno, che in primavera dovranno prontamente germogliare.

Molte piante si adattano al clima accelerando il processo di fioritura per sfruttare al massimo la breve estate alpina; accade infatti che il loro ciclo vegetativo abbia inizio addirittura d’inverno: paradossalmente la neve diviene, in questi casi, una preziosa alleata. Il manto nevoso mantiene infatti la temperatura del suolo appena al di sopra dello zero (la neve è un eccellente isolante), impedendo un eccessivo raffreddamento dello stesso. Il suolo è inoltre salvaguardato dal’inaridimento: il terreno è infatti mantenuto umido sia dal lento stillicidio della neve stessa sia perché il manto nevoso lo difende dai venti che in montagna hanno un elevato potere di evaporazione. La neve concede inoltre, a meno che non sia eccezionalmente abbandonante, che la luce filtri sino al terreno; si tratta di un’illuminazione tenue, diffusa, ma sufficiente a permettere il proseguimento dell’attività fotosintetica. Si può quindi asserire che l’attività di certe piante perenni non subisca una sosta invernale, ma solo un rallentamento di intensità. A riprova di questo esistono numerose specie alpine che producono gemme in pieno inverno pronte a fiorire non appena ha inizio il disgelo. Altre piante sono addirittura in grado di fiorire al di sotto della coltre nevosa o quando essa è in via di fusione. Fra tutte ricordiamo la Sassifraga rossa (Saxifraga oppositifolia), la Sesleria coerulea, la piccola Soldanella alpina e il bellissimo Croco (Crocus vernus): quest’ultimo si difende dai rigori anche grazie ad un organo sotterraneo carnoso (tubero o bulbo).

ALTRI ADATTAMENTI

Alcuni tipi di pianta ricorrono a metodi alternativi e complementari all’impollinazione per aumentare le probabilità di riproduzione. Ad esempio, l’Ambretta strisciante (Geum reptans), pianta tipica delle morene glaciali, produce fusti striscianti (stoloni) che vanno a produrre nuovi cespi a breve distanza. Altre piante producono gemme o bulbilli da ognuno dei quali si sviluppa un nuovo individuo (tra gli esempi classici vi è la Poa alpina e il Polygonum viviparum). Curioso il caso della Viola gialla (Viola bifora) che fiorisce in tempi diversi aumentando sensibilmente la probabilità d’essere impollinata.

Occorre inoltre accennare ai semi delle piante alpine che in genere sono piuttosto piccoli e leggeri in modo da facilitarne la dispersione ad opera del vento. Possiamo citare come esempio i frutticini piumosi della Pulsatilla alpina e della Pulsatilla vernalis.

Termina così la nostra carrellata tra le piante alpine alla scoperta dei loro adattamenti per vincere la lotta per la sopravvivenza. Siamo convinti che se amate veramente la natura sarete rimasti affascinati dalla loro capacità di resistere alle più svariate minacce. Attualmente il record altitudinale appartiene al Ranuncolo dei ghiacciai (Ranunculus glacialis) ritrovato in Svizzera all’incredibile quota di 4300 metri e alla piccola Androsace dei ghiacciai (Androsace alpina) rilevata in Valle d’Aosta a 4200 metri. Esistono almeno una dozzina di specie in grado di raggiungere e varcare i 4000 metri e almeno una cinquantina i 3500 metri. E’ necessario conoscere questi fatti per rispettare maggiormente la vita in ogni sua forma: la flora alpina ne è soltanto un piccolo frammento; occorre altresì avere la consapevolezza che cedendo alla tentazione di strappare un fiore distruggiamo in un attimo un vero e proprio miracolo della creazione. I fiori, portati via dal loro habitat perderanno invariabilmente la loro bellezza; si pensi alla famosa Stella alpina che, coltivata in vaso e venduta in molte famose località turistiche, perde la sua famosa lanugine bianca che la rende così bella e apprezzata. Nella maggior parte dei casi la pianta morirà in breve tempo e così l’appello finale è quello di ammirare e fotografare i fiori lasciandoli al loro posto. Lassù fra aridi ghiaioni, sulle strapiombanti pareti verticali, sotto il sole cocente, a volte sulle morene glaciali o con le radici perennemente nell’acqua i fiori continueranno, anno dopo anno, nella breve estate d’altitudine a rallegrare i nostri occhi con il loro colore stupendoci per la loro straordinaria bellezza.

ENDEMISMI, RELITTI GLACIALI E NUNATAKKER

GLI ENDEMISMI

Abbiamo considerato nei dettagli come le piante alpine per sopravvivere devono adattarsi ad un ambiente estremamente selettivo. Mutazioni nell’ambito di una stessa specie permettono, in molti casi, un adattamento specifico delle piante ad un’area che presenta condizioni ambientali o climatiche molto particolari. L’isolamento geografico determina in altre parole una mutazione separata e divergente di queste specie rendendole progressivamente incapaci di incrociarsi o ibridarsi con altre. Si generano in questo modo i cosiddetti “endemismi”, piante estremamente interessanti in quanto presentano una diffusione geografica molto limitata. Naturalmente non esistono endemismi solo in montagna. Piante endemiche si rilevano un po’ in tutto il mondo e si ritiene che l’isolamento geografico sia uno dei principali fattori a determinarne la comparsa. Non a caso le isole presentano spesso numerose piante endemiche.

Altre volte l’esistenza di un endemismo è legata, come anticipato, alla necessità di determinate condizioni ambientali oppure alla scarsa adattabilità di fronte alle modifiche dell’habitat. Si tratta comunque di specie che, essendo esclusive di un areale molto limitato, presentano un patrimonio genetico unico assai prezioso dal punto di vista scientifico; al tempo stesso, il loro isolamento e spesso la loro incapacità nell’adattarsi in caso di modifiche ambientali rende le piante endemiche particolarmente a rischio d’estinzione. Questo è particolarmente vero nel caso degli “endemismi ristretti”, le dimensioni di un endemismo possono infatti essere molto variabili riferendosi ad intere catene montuose come le Alpi, le Dolomiti o le Alpi Apuane oppure riferendosi ad aree molto più limitate, talvolta singole montagne con l’esistenza di una specie relegata a pochi chilometri quadrati di superficie. Ovviamente quanto più un areale è piccolo, tanto più una specie risulta rara e vulnerabile. Ogni endemismo è quindi da proteggere per la sua ricchezza genetica ed è prezioso in quanto contribuisce a rendere il territorio in cui è presente unico e speciale dal punto di vista della biodiversità.

Le statistiche indicano che in Italia sono presenti circa 5800 specie di flora e di queste 4491 si trovano sulle Alpi; non esistono intere famiglie endemiche ma in parecchie la percentuale di piante uniche ed esclusive è rilevante. Nel complesso sulle Alpi si rilevano 501 endemismi considerando specie e sottospecie; il 50% d’essi è posizionato sulle Alpi Orientali, il 36% sulle Alpi Occidentali e il restante 14% è diffuso sull’intera catena montuosa. Trovate in questo sito numerosi esempi di piante endemiche; a titolo d’esempio ricordiamo la Sassifraga del Monte Tombea (Saxifraga tombeanensis) e la Primula di Val Daone (Primula daonensis) come endemismi dei monti compresi tra la Val Trompia e il basso Trentino. Per l’Appennino Tosco Emiliano ricordiamo la famosa Primula appenninica (Primula apennina Widmer) mentre come endemismo apuano – nord appenninico un esempio classico è dato dalla Vedovella delle Apuane (Globularia incanescens Viv.).

I RELITTI GLACIALI

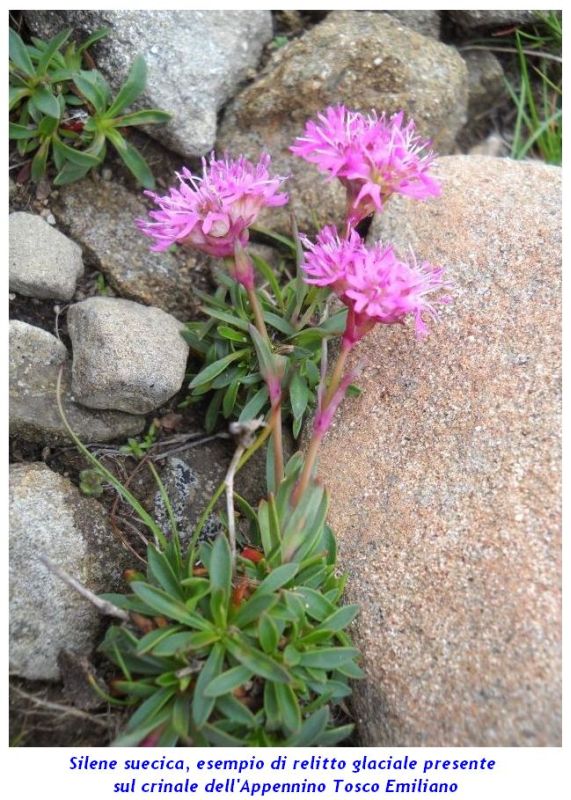

Oltre agli endemismi troviamo sulle catene montuose i cosiddetti “relitti glaciali”. Per capire cosa siano occorre fare un viaggio nel tempo arretrando fino all’epoca delle glaciazioni. L’Europa vide l’avanzata dei ghiacci sino a latitudini molto basse con il risultato che alcune piante dei paesi più freddi scesero di latitudine raggiungendo catene montuose molto meridionali. Al termine delle glaciazioni, il progressivo riscaldamento del clima ha nuovamente modificato la flora con le piante dei climi più miti che progressivamente hanno recuperato terreno; al tempo stesso le entità scese di latitudine con le glaciazioni si sono ritirate progressivamente verso le cime delle montagne alla ricerca di un clima che permettesse loro di sopravvivere; ancora oggi molte di esse sopravvivono come “relitti glaciali”. Si tratta spesso di piante che si sono rifugiate negli anfratti più ombrosi o lungo le creste più impervie o ventose e, sebbene non siano necessariamente endemiche, restano in ogni caso entità molto rare talvolta con areali di diffusione assai ristretti. A titolo d’esempio indichiamo, come relitto glaciale, la Crotonella alpina (Silene suecica). Questa pianta, assai comune in Islanda e in Scandinavia, raggiunse i rilievi italiani nel periodo delle glaciazioni dopodiché il progressivo riscaldamento del clima portò alla sua scomparsa su gran parte dei nostri rilievi. Oggi ne restano poche stazioni sulle Alpi Occidentali e Centrali mentre sull’Appennino Settentrionale è presente in due minuscoli areali (Monte Prado sul crinale reggiano e Monte Ragola nel piacentino). Da notare che nell’ambito dell’Appennino Tosco Emiliano non vi sono più ghiacciai tuttavia nel settore di crinale il clima non è così dissimile da quello alpino, in particolar modo nei settori più elevati, grazie alla favorevole esposizione verso i freddi venti settentrionali. Il forte innevamento e la presenza di vette che sfiorano e in qualche caso superano i 2000 metri permette a Silene suecica di riuscire a sopravvivere in Emilia Romagna, confinata ormai in minuscoli areali come relitto glaciale a forte rischio d’estinzione se il clima dovesse ulteriormente riscaldarsi.

LE SPECIE RELITTE DI NUNATAK O NUNATAKKER

Oltre ai relitti glaciali esistono piante molto rare, confinate alle quote più alte la cui origine è ancora più affascinante: sono i cosiddetti “nunatakker” o “specie relitte di nunatak”. Per capire la loro origine occorre evidenziare che il vocabolo “nunatak” è di origine vichinga ed è usato in Groenlandia per identificare le isole di roccia che emergono dalla sconfinata distesa ghiacciata che caratterizza questa immensa isola artica. I nunatak costituiscono in sostanza le poche porzioni di crosta terrestre a non essere, a quelle latitudini, sepolte dall’immenso spessore della calotta glaciale. Ciò che vediamo oggi in Groenlandia era quello che fino a 10000 anni fa avveniva anche nel nostro paese. Le glaciazioni interessarono gran parte dell’Europa spingendo i ghiacciai fino alle Alpi e all’Appennino; le nostre valli alpine si trovarono letteralmente sepolte da uno strato di ghiaccio spesso centinaia di metri e solamente le cime più alte riuscivano ad emergere da questo immenso mare ghiacciato. In quell’epoca anche le Alpi e le Dolomiti avevano i loro nunatak e con tutta probabilità furono cancellate in quel periodo gran parte delle specie viventi. Gli animali migrarono verso sud alla ricerca di un clima più mite mentre le piante, impossibilitate a sfuggire alla morsa del gelo, furono per lo più distrutte. Solamente un esiguo numero d’esse riuscì a salvarsi in loco rifugiandosi sulle poche isole di roccia: sono i nostri “nuantakker”, vocabolo oggi acquisito dai botanici per identificarle. Quando le glaciazioni volsero al termine e i ghiacciai cominciarono a ritirarsi, tali specie relitte si trovarono, dopo millenni di totale isolamento relegate com’erano sulle cime più alte delle Alpi, ad essere incapaci di incrociarsi con altre specie congeneri essendo nel frattempo mutate dagli antichi progenitori in nuove specie adattate alle estreme condizioni delle vette. Non è un caso se le specie relitte di nunatak sono in prevalenza endemismi con areali disgiunti e limitati ai settori sommitali delle elevazioni più alte.

Come classici esempi di relitti di nunatak citiamo il Semprevivo delle Dolomiti (Sempervivum dolomiticum) e la Sassifraga del Facchini (Saxifraga facchinii). Soffermandoci su quest’ultima specie possiamo dire che si tratta di un endemismo dolomitico presente sulle vette delle Pale di S.Martino, Catinaccio, Latemar, Marmolada, Sassolungo, Puez e Cunturines. A riprova dell’appartenenza di questa specie ai relitti di nunatak è assai curiosa la sua distribuzione altitudinale. La pianta in questione è presente a partire da un margine netto attestato intorno ai 2600 metri. Da questa quota in poi è presente, salendo verso l’alto, fin sulle cime dei gruppi dolomitici interessati. Si tratta di un comportamento tipico dei nunatakker, infatti in tutte le altre specie i limiti d’espansione in altitudine sono abbastanza sfumati verso l’alto e dipendono fra l’altro dall’esposizione e dal microclima locale. Ad esempio accade così che sul versante meridionale certe specie, grazie alla maggior illuminazione solare, possano guadagnare maggiore altitudine rispetto ai versanti rivolti verso nord. Nel caso dei nunatakker il discorso cambia sostanzialmente: il margine inferiore di presenza è netto ed è in pratica dato dal limite che fu raggiunto durante le glaciazioni dalla calotta glaciale. A partire da questa quota la specie è presente con continuità sino alle vette dove si rifugiò all’epoca e dove continua tutt’ora a vegetare. L’assenza di un nunatakker sulle vette di alcuni gruppi montuosi può essere indizio che l’area in questione fu completamente ricoperta dai ghiacci sino alle cime. Saxifraga facchinii ad esempio non è presente sulle Dolomiti Orientali (Cristallo, Pelmo, Antelao, Dolomiti di Sesto): questo lascia pensare che con tutta probabilità lo spessore del ghiaccio in questi settori fu molto più alto rispetto alle Dolomiti Occidentali dove la pianta è ancora oggi presente. Precisi indizi ricavati dall’osservazione dell’areale di molti nunatakker lasciano pensare che sulle Dolomiti esterne il limite dei ghiacciai si attestò intorno ai 2000 metri salendo sino a 2600 metri nei gruppi dolomitici più interni.

Inutile ribadire per l’ennesima volta la rarità e il grande valore di questi endemismi che sfidando le quote più alte vivendo rifugiati lassù dove la vita è invece compromessa a gran parte delle altre piante. Essendo l’estate a quelle quote assai breve, negli anni più freddi accade che certi nunatakker non riescano nemmeno a raggiungere la fioritura o la maturazione del seme ed ecco perché si tratta invariabilmente di specie perenni pronte a sfruttare ogni varco di tempo buono e mite per svolgere il loro ciclo vegetativo.